« L’un des désaccords entre économistes orthodoxes et hétérodoxes porte sur la question quant à savoir si c’est la politique monétaire ou bien la politique budgétaire qui doit être utilisée pour la stabilisation macroéconomique (c’est-à-dire pour contrôler la demande globale de façon à influencer l’inflation et la production). Que fait un bon instrument dans ce contexte ? Comme je l’ai affirmé auparavant, une différence clé entre les orthodoxes et les partisans de la modern money theory (MMT) implique différentes réponses à cette question. Je pense que les questions suivantes sont cruciales : (1) A quelle vitesse les changements de l’instrument (par exemple, les hausses de taux d’intérêt) influencent la demande ? (2) A quelle vitesse l’instrument peut-il être modifié ? Y a-t-il des limites à la vitesse à laquelle il peut être modifié ? (3) A quel point l’impact de l’instrument sur la demande est-il fiable ? En d’autres mots, à quel point l’impact d’un changement de l’instrument sur la demande est-il incertain ? (4) A quel point pouvons-nous être certains que la personne qui détient le contrôle de l’instrument l’utilisera de la façon appropriée ? (5) Est-ce que le changement de l’instrument a des "effets collatéraux" qui sont indésirables ?

Si nous appliquons ces questions afin de savoir s’il faut utiliser les taux d’intérêt ou un certain élément de la politique budgétaire, quelle réponse obtiendrions-nous ? Avant de le faire, il est utile de noter que cela revient à savoir quelle est la manière la plus rapide et la plus fiable d’influencer la demande. Ce n’est pas tout à fait la même chose que de se demander comment la demande influence l’inflation (aussi longtemps que nous parlons de l’inflation sous-jacente).

La question (1) est importante parce que de longs délais entre l’instant où l’instrument est changé et l’instant où ce changement influence la demande nuisent à l’élaboration de la politique économique. Que penseriez-vous de votre chauffage central s’il mettait une journée pour chauffer votre appartement lorsque vous avez froid ? C’est peut-être la question la plus intéressante pour un macroéconomiste. Une discussion complète nécessiterait tout un manuel, donc pour éviter cela je vais suggérer que la réponse n’est pas critique pour expliquer pourquoi les orthodoxes préfèrent la politique monétaire à la politique budgétaire.

La question (2) est aussi importante pour des raisons évidentes. Si un instrument ne peut être changé qu’une poignée de fois pas an, c’est comme s’il y avait de très longs délais avant que les effets de l’instrument se fassent ressentir. Sur cette question, la politique monétaire semble avoir un clair avantage dans le contexte des accords institutionnels en vigueur. Une part de cette différence est difficile à changer : il faut du temps pour qu’une bureaucratie prenne une décision. Comme je l’ai noté avec l’expansion budgétaire mise en œuvre par la Chine après la crise, environ la moitié des projets étaient lancés en moins d’un an. (…)

La deuxième partie de la question (2) est clairement négative pour les taux d’intérêts, parce qu’ils ont une borne inférieure. Ce n’est le cas pour les instruments budgétaires : vous pouvez toujours réduire les impôts par exemple. (…) Avoir potentiellement deux instruments différents pour des situations différentes est un autre point en faveur de la politique budgétaire.

La question (3) n’est pas souvent posée, mais elle est absolument cruciale. Imaginez que vous augmentiez la température sur un thermostat qui n’a pas de réglage et qui n’agit pas non plus de la même façon d’une journée à l’autre et même d’une heure à l’autre. Le programme OMT est le clair exemple d’un piètre instrument, parce que les banques centrales ont moins d’idées sur son efficacité que sur celle des variations du taux d’intérêt, en partie en raison du manque de données, mais aussi en raison de possibles non-linéarités.

Est-ce que les changements sont plus ou moins fiables que les mesures budgétaires ? Le gros avantage des changements de dépenses publiques est que leur impact direct sur la demande est connu, mais comme nous l’avons déjà noté de telles mesures sont lentes à mettre en œuvre. Les changements fiscaux sont plus rapides à faire, mais plusieurs économistes orthodoxes affirmeraient que leur impact n’est pas plus fiable que l’impact des variations du taux d’intérêt. A l’inverse, certains économistes hétérodoxes (en particulier les partisans de la MMT) affirmeraient que les variations du taux d’intérêt sont tellement peu fiables que même le signe de l’impact n’est pas clair.

La question (4) est seulement pertinente si c’est aux banques centrales qu’est délégué le pouvoir de changer les taux d’intérêt. Supposons que nous soyons dans une situation telle que celle du Royaume-Uni, où la banque centrale a le contrôle sur les taux d’intérêt, mais où elle doit suivre un mandat fixé par le gouvernement. Un argument robuste est que, en déléguant cette tâche à une institution indépendante, la politique économique est moins susceptible d’être influencée par des facteurs extérieurs (…), si bien que la politique économique devient plus crédible. (Il y a toute une littérature impliquant des idées similaires.)

Cet avantage pour la politique monétaire découle simplement du fait qu’elle peut être facilement déléguée. Cependant, même si elle n’est pas déléguée, la politique budgétaire a pour désavantage que ses changements sont soit populaires (ce qui est le cas des baisses d’impôts), soit impopulaires (comme c’est dans le cas avec les hausses d’impôts). A l’inverse, les variations du taux d’intérêt impliquent des gains pour certains et des pertes pour d’autres. Cela rend les politiciens réticents à adopter une action budgétaire déflationniste et trop enclins à adopter une action budgétaire inflationniste. Donc, même sans délégation, il semble probable que les variations du taux d’intérêt soient davantage susceptibles d’être utilisées de façon appropriée pour gérer la demande que les mesures budgétaires.

La question (5) peut impliquer plusieurs choses. Dans les modèles basiques des nouveaux keynésiens, le taux d’intérêt réel est le prix qui assure que la demande soit à un niveau d’inflation constante. Par conséquent, les taux d’intérêt nominaux sont l’instrument évident à utiliser. Changer la politique budgétaire, d’un autre côté, crée des distorsions pour la bonne combinaison de biens publics et privés ou pour le lissage fiscal.

Donc les arguments contre la politique budgétaire comme le principal outil de stabilisation en-dehors de la borne inférieure sont les suivants : elle est plus lente à changer et elle ne peut pas être déléguée. Même si la politique monétaire n’était pas déléguée, les politiciens peuvent laisser des problèmes de popularité empêcher une stabilisation budgétaire efficace. Alors que les changements de dépenses publiques ont un certain effet direct, ils sont aussi les plus difficiles à mettre en œuvre rapidement.

Le problème de la borne inférieure est un argument potentiellement robuste que l’on peut avancer contre la politique monétaire. Vous pouvez penser que faire de la politique monétaire l’instrument de stabilisation désigné a fait perdre au gouvernement l’habitude de faire de la stabilisation budgétaire, si bien que lorsque vous vous retrouvez contraint par la borne inférieure et que la stabilisation budgétaire est nécessaire, elle n’est pas utilisée. Les récents événements ne font que confirmer cette inquiétude. Personnellement, je ne pense pas que les macroéconomistes orthodoxes parlent assez de ce problème. (...) »

Simon Wren-Lewis, « Interest rate vs fiscal policy stabilisation », in Mainly Macro (blog), 15 août 2018. Traduit par Martin Anota

Plaidoyer pour les stabilisateurs automatiques

« Simon a offert un bon aperçu sur la question quant à savoir si la politique budgétaire ou la politique monétaire est la plus efficace pour stabiliser la production. Je pense toutefois que ni l’une, ni l’autre n’est en pratique particulièrement bonne et que nous avons plutôt besoin de meilleurs stabilisateurs automatiques.

Je le dis pour une raison simple : les récessions sont imprévisibles. En 2000, Prakash Loungani avait étudié les performances passées des prévisions du PIB du secteur privé et concluait que "la capacité à échouer à prédire les récessions est quasi irréprochable", un fait qui continua d’être vérifié par la suite.

La BCE, par exemple, a relevé ses taux en 2007 et en 2008, en oubliant le désastre imminent. La Banque d’Angleterre a fait un peu mieux. En février 2008, son graphique des risques ne donnait qu’une légère probabilité que le PIB chute en glissement annuel en 2008 ou 2009 alors qu’en fait il chuta de 6,1 % dans les 12 mois suivants. Pour cette raison, le taux directeur n’a pas été ramené à 0,5 % avant mars 2009.

Etant donné qu’il faut environ deux ans pour les variations des taux d’intérêt aient leur maximum d’effets sur la production, cela signifie que la politique monétaire réussit mieux à soutenir l’économie après une récession qu’à prévenir en premier lieu cette récession. Et, bien sûr, comme il n’y a pas de preuve empirique que les gouvernements prédisent mieux les récessions que ne le font le secteur privé ou les banques centrales, on peut dire la même chose à propos de la politique budgétaire.

Tout cela me suggère que si nous voulons stabiliser l’activité face aux récessions imprévisibles, nous n’avons pas simplement besoin de politiques monétaire et budgétaire discrétionnaires, mais plutôt de meilleurs stabilisateurs automatiques.

Dans ce contexte, j’ai longtemps été attiré par les propositions de Robert Shiller pour des macro-marchés. Ces derniers permettraient aux gens vulnérables aux récessions (notamment ceux qui ont des emplois exposés à la conjoncture ou avec de petites entreprises) d’acheter une assurance contre un ralentissement de l’activité. Je peux comprendre pourquoi certains peuvent être sceptiques à cette idée : le type de personnes qui s’assureraient contre les récessions seraient le type de personnes qui seraient incapables de payer lorsqu’une récession éclaterait. (…)

Si les marchés d’assurance du secteur privé n’existent pas, la tâche de la stabilisation est mieux réalisée par le gouvernement. Les mesures les plus évidentes incluent une imposition plus progressive (de façon à ce que les chutes du revenu soient partagées avec le gouvernement) et de plus hautes prestations sociales, aussi bien pour les personnes sans emploi que pour ceux qui subissent une baisse de leur temps de travail.

Il y a autre chose. Une autre façon de stabiliser l’économie est de s’assurer qu’il y a moins d’institutions qui propagent le risque, celles qui transforment de légers ralentissements en amples contractions de l’activité. Cela revient à s’assurer que les banques sont fortes et bien capitalisées, c’est-à-dire que les mauvais prêts n’épuisent pas le capital au point d’empêcher le prêt aux autres entreprises. Il est discutable que ce soit actuellement le cas : les ratios de capital des banques britanniques, par exemple, sont toujours inférieurs à ceux recommandés par Admati et Hellwig.

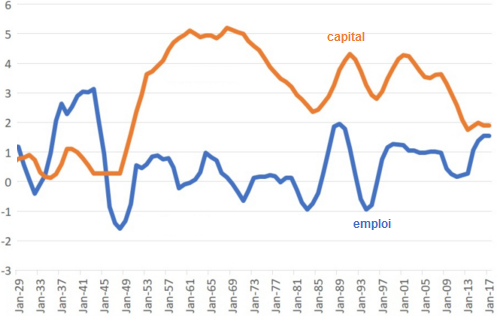

Ce sont des mesures comme celles-ci, plutôt que des mesures discrétionnaires de politique macroéconomique, qui offrent peut-être le meilleur espoir de vraiment stabiliser la production et l’emploi.

(…) Je fais deux remarques plus générales ici. Tout d’abord la stabilité macroéconomique n’est pas qu’une question de politique macroéconomique. Elle tient aussi à la qualité des institutions (la nature de l’Etat-providence, l’ampleur à laquelle les institutions propagent le risque, si nous avons des marchés qui mutualisent les risques, et ainsi de suite). D’autre part, l’incapacité des décideurs de politique économique (et des autres) à prédire les récessions n’est pas un aspect contingent accidentel que nous pourrions ignorer. Un manque de prévision fait partie intégrante de la condition humaine. La politique économique doit être fondée sur ce fait. Bien sûr, cela s’applique à bien plus de choses qu’à la politique macroéconomique. »

Chris Dillow, « For automatic stabilizers », in Stumbling & Mumbling (blog), 16 août 2018. Traduit par Martin Anota